Nel momento storico attuale, in cui gli interessi economici prevalgono sulle relazioni fra i popoli, coltivate in millenni di storia, e qualcuno si permette di sostenere la superiorità di una civiltà sull'altra, mi piace riproporre questo interessante discorso tenuto nel 1995, presso il Politecnico di Milano, dal Prof. Arch. Alessandro Ubertazzi.L’aggettivo “mediterraneo” descrive la qualità di stare in mezzo alle terre, di essere racchiusi da determinate terre.

In questo senso, il mare Mediterraneo è uno specchio d’acqua salata definito da una sequenza di territori identificati e precisi. Sono infatti abitati da genti che si sono sempre frequentate e tra le quali si è sviluppata un’antica, feconda consuetudine.

A differenza dei mari aperti e degli sconfinati oceani, gli antichi conoscevano quel particolare Mare, delimitato da terre facilmente raggiungibili, almeno quanto conoscevano le terre rivierasche.

I Romani occuparono il centro geografico e culturale di quello specchio d’acqua e lo chiamarono addirittura “mare nostrum”, “mare nostro”, cioè tanto noto da essere considerato di loro esclusiva pertinenza.

Attorno al Mediterraneo si svilupparono viaggi e commerci, pesca e guerre; il Mediterraneo assistette alla nascita di Venere, alla perenne dialettica fra Scilla e Cariddi e a mitiche navigazioni.

Il Mediterraneo fu comunque, sempre, una “via d’acqua” attraverso la quale si potevano facilmente raggiungere i principali luoghi allora conosciuti. Non si trattava di una vera e propria strada, bensì di una superficie virtualmente solcata da strade, da un tessuto, da una trama fittissima di occasioni di scambio.

La centralità rispetto alle terre, ma anche la centralità della centralità, che prima Atene e poi Roma hanno occupato in quell’universo, fu privilegio di alcune popolazioni egemoni; fra l’altro, il concetto di “aurea mediocritas”, cioè di una equilibrata centralità, potrebbe derivare da quella esperienza assai influente su tutta la successiva cultura occidentale.

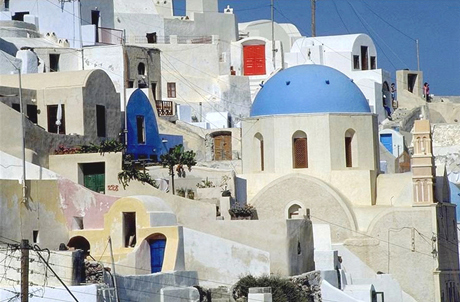

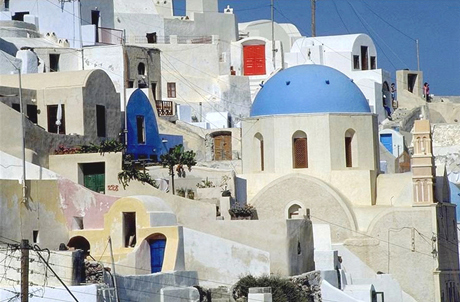

In un bacino come quello del Mediterraneo, il contorno, il bordo, il perimetro è connotato da una indefinita sequenza di varietà.

(...) Mediterraneità non è solo condizione di centralità rispetto ad un gruppo di terre (la costellazione di luoghi umani raggiungibili enfatizza infatti la condizione di centralità e di medialità), ma anche opportunità di congiungimento fra molteplici diversità.

Il termine “mediterraneo” possiede la stessa radice del termine “mediazione”. E' assai facile dimostrare che quella parte del globo che fu teatro della nascita e dello sviluppo della filosofia ha posto altresì i fondamenti della politica, attraverso l’idea della medialità, della mezzanità e dell’interazione fra popoli diversi.

Il Mediterraneo è il luogo in cui è nata e si è radicata la capacità di mediare e la virtù della mediazione: anzi vi è diventata categoria assoluta.

Nella cultura contemporanea il termine “medium” significa “mezzo” in quanto strumento, interfaccia.

La mediterraneità non è solo la condizione del comunicare in senso geografico ma anche e soprattutto del trasmettere; mediterraneità è medium, è opportunità di confrontarsi.

|  |

(...) Mediterraneità è una condizione che si sviluppa sia all’interno di uno spazio fisico ben definito, sia in altri luoghi più immateriali come quelli della mente, il cui contorno è confine fra un “dentro” e un “fuori”. Il dentro è il luogo della mediazione, il luogo dell’intelligenza, dell’invenzione e dello scambio mentre l’esterno è il thesaurum, cioè la riserva delle diversità.

La mediterraneità è il luogo della mente nel quale avviene lo scambio della ricchezza di pensiero accumulato a disposizione di tutti.

Percorrendo l’autostrada Milano-Genova, dalle parti di Tortona si incontra un cartello che annuncia il passaggio del 45° parallelo. Qualcuno ha avuto la ottima idea di mettere in evidenza questo fenomeno di grande interesse culturale.

I due quarantacinquesimi paralleli individuano, rispettivamente sui due emisferi del globo terracqueo, un giusto mezzo tra il rigore dei poli e gli eccessi dell’equatore. La linea virtuale costituita da quel parallelo mezzano non passa materialmente attraverso uno dei tanti centri urbani conosciuti ma passa straordinariamente vicino a quel crogiolo di genti che si affacciano sul Mediterraneo.

Così, nel concetto di mediterraneità è implicita una ulteriore condizione di centralità: al 45° parallelo ci si sente al centro dei problemi per guardarli meglio e potere così restituire, in forma organizzata, ciò che si riverbera dagli infiniti punti del contesto culturale.

Tra le qualità mediterranee esiste infine la capacità di ironia: questa traspare, ad esempio, nell’opera di Carlo Emilio Gadda. La sua fu tipica espressione di una medialità che contemperava le aspirazioni tecniche estreme con il grande retaggio culturale caratteristico degli studi classici e mediterranei; non per caso la sua figura di ingegnere “politecnico” è appunto la sintesi della vita eletta di un uomo di cultura dedito ad una sublime ironia creativa.

Subito a nord delle Alpi si riscontra una tradizionale propensione al sarcasmo e all’umorismo crasso, mentre in altre lande ancora più nordiche prevale la desolazione dell’incomunicabilità: attorno al 45° parallelo si sorride. Se la risata è manifestazione esteriore di semplice goliardia, il sorriso è sintomo della capacità di ironia. Il sorriso è tipica espressione di mediterraneità e perfino elemento essenziale per il suo riconoscimento.

Alessandro Ubertazzi, Sul concetto di Mediterraneità, intervento al seminario tenuto al Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in Disegno Industriale, Corso di Progettazione Ambientale (prof. arch. Alessandro Ubertazzi e ing. prof. Isao Hosoe), Milano, gennaio 1995.