La domanda

Come dovrebbe essere lo spazio espositivo?

Congelando gli aspetti tecnici che occorrono nella progettazione del museo, rimane un problema fondamentale e cioè il ruolo che deve avere lo spazio con le opere d'arte.Il virus

Questo tema anche se antico è particolarmente presente nel dibattito contemporaneo che da più parti individua dei voluminosi rimproveri nei confronti della architettura museale. La critica che viene mossa a queste costruzioni è di essere sempre più, simili a delle opere d'arte, capaci di celebrare unicamente se stesse. La conseguenza è l'oppressione delle opere d'arte contenute nel luogo espositivo perché viene assorbita anziché riflessa la loro forza espressiva. L'architettura museale dunque viene accusata di aver esteso il proprio ruolo, trasformando il neutro spazio espositivo in spazio architettonico.

Se non vi è una giustificazione architettonica a questi avvenimenti, c'è sicuramente biologica, infatti in molti progetti è evidente la comune matrice autogenerativa che ha trasformato gli assemblati componenti architettonici in un corpo. Se il museo è diventato un corpo, per similitudine, quello che in passato era il vuoto - cioè lo spazio espositivo - si è trasformato in una viscosa massa liquida e, come il sangue, che appartiene all'organismo nel quale scorre è diventato un tessuto architettonico. Perciò quando proviamo ad "iniettare" all'interno di un corpo_museo il virus opera_d'arte s'instaura un conflitto repulsivo, dove quest'ultimo è inevitabilmente destinato a perdere.

Lo spazio è il sangue di una architettura e quindi gli appartiene.Collisioni inesistenti

Oltrepassando queste scherzose metafore "organiche" e precisando che stiamo considerando soltanto i musei del XX secolo destinati ad ospitare opere coetanee -proprio per questo- non credo che oggi abbia molto senso parlare di "giusto luogo" dove installare un opera d'arte. Il problema posto all'inizio è matematicamente assurdo. Per arrivare a questa affermazione possiamo considerare che siamo in un mondo dove la società, la cultura, e anche la fisicità vanno sempre più spesso omogeneizzandosi. L'eterogeneo tende all'Uno parmenideo. Perciò se la cultura è sempre più omogenea, il modello museo che ne è sua diretta conseguenza - e metaforicamente sta a questa come il corpo sta all'individuo del quale ne segue e subisce tutte le vicissitudini - non possiede realmente quella eterogeneità concettuale che oggi ci permette di distinguere in maniera così evidente un Daniel Libeskind da un Peter Zumthor. Le differenze tra soggetti contemporanei, verranno sempre più corrose dal tempo, e ci rimarranno soltanto i noccioli delle loro idee portanti, ormai diventate atomi della storia. E anche quest'ultime una volta analizzate forse scopriremo essere cosi simili tra loro da identificarne una sola. |  |

Se un'idea unica costruisce tutta l'architettura di un periodo storico, allo stesso tempo sarà sempre lei il propulsore ideativo delle altre discipline creative. Ciò che mi porta a affermare tali considerazioni è soltanto la storia, che ad esempio, ci ha resi coscienti come nel barocco il fulcro estetico presente nelle architetture di Borromini fosse il solito che maturava lo spazio pittorico degli affreschi di Pietro da Cortona. L'idea generatrice è unica perché è il risultato dell'immersine dell'uomo nella società, e se quest'uomo è un architetto la divulgherà tramite l'architettura, se un artista tramite l'arte, se un musicista tramite la musica, ma tutte queste discipline saranno i diversi risultati della stessa matrice.

All'interno di questa struttura fenomenologica non ha senso dire che l'arte è oppressa dallo spazio museale, visto che entrambi sono la solita cosa. Sarebbe come dire che una pietra è capace di schiacciare se stessa. Ciò che crea l'apparente incomunicabilità tra i diversi prodotti di una solita epoca sono gli accessori, i luccichii che rivestono ognuna. Le abbaglianti sfaccettature che solo il tempo permetterà alla critica di far arrotondare, ci impediscono di veder la sostanza comune che sostiene ogni opera. Se questi accessori sono immediatamente percepibili, conoscibili e allo stesso tempo effimeri, è dunque qui che è più giusto agire e porsi delle domande. Infatti sono proprio loro che invadendo ognuno di noi in modo casuale costruiscono le nostre identità uniche e di conseguenza ci permettono di realizzare oggetti unici.

Se noi uomini siamo soltanto apparentemente diversi, produrremo degli oggetti solo apparentemente diversi, e quindi non reattivi se combinati tra loro. Volendo veramente assistere a delle collisioni tra opera esposta e museo dobbiamo far si, che appartengano a epoche storiche distinte, ecco che allora l'idea vera che gli costituisce non sarà più unica ma saranno almeno due. Quindi tutto potrà accadere. Un'altra ipotesi

Ipotizziamo che opera d'arte e spazio non possano essere confrontati tra loro perché quest'ultimo è diventato invisibile.

Per arrivare a tale affermazione dobbiamo considerare che in ogni epoca vi sono stati alcuni sensi dominanti e nella nostra i conduttori del gioco sono la vista e l'udito, cioè quelle attività percettive che colgono l'aspetto rarefatto e logico della materia a differenza del tatto che ne individua le valenze immediate e organiche. Anche se uno dei sensi principali risulta essere la vista la nostra cultura è solo apparentemente iconica, perché in realtà trova la propria essenza nello "scorrere". Questo non vuol dire nutrirsi dei dimensionali soggetti animati che appaiono insipidi alla nostra mente, ma più profondamente del concetto "astratto" e adimensionale che li conduce, cioè il loro "funzionamento". Un film non è la somma statica dei suoi fotogrammi, ma il fluire di questi. Un sasso che cade non è più un sasso. L'uomo contemporaneo non si nutre più degli aspetti sensibili appartenenti ai soggetti ma delle loro forze applicate nel tempo. |  |

I primi autori capaci di identificare questi avvenimenti sono stati probabilmente i web designer che hanno sintetizzando al massimo i soggetti delle loro interfacce per trasformarli in icone animate e interattive, idonee ad essere lette più dal senso logico che dalla sensorialità organica.

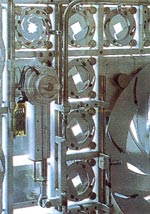

Il bagno nella suddetta struttura culturale ha portato l'architettura a oltrepassare alcuni dei suoi temi fondamentali e tra questi la definizione statica e fisica dello spazio. In molte nuove costruzioni lo spazio è diventato invisibile ma allo stesso tempo conoscibile, perché a definirlo non sono più le materiche membra architettoniche ma il prodotto dei suoi viscerali impianti, capaci di rendere la costruzione interattiva e quindi leggibile al nostro senso logica, o detto in altra maniera senso del "funzionante". La parte di noi che assapora l'immediatezza delle informazioni sensibile, non riuscendo più a praticare delle distinzioni e quindi ad orientarsi, è destinata a diventare cieca.

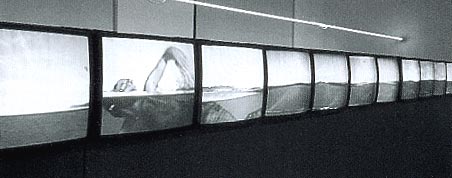

Per isolare e comprendere la forza delle tecnologie moderne consideriamo il Partenone e proviamo a immaginare cosa accadrebbe se bloccassimo il tempo, ebbene l'edificio rimarrebbe immutato sia nella sua forma che nella definizione dei suoi concetti più profondi. Adesso ripetiamo l'esperimento su un avanguardistico edificio contemporaneo, questo ne risulterebbe trasfigurato, l'omogeneo scorrere del flusso d'immagini, nei monitor diventati riquadri suprematisti, svanirebbe lo spazio definito dalla radiosità luminosa provocata dai materiali come dalle fonti di luce svanirebbe il movimento delle tante parti meccaniche automatizzate, svanirebbe la temperatura controllata e interattiva, svanirebbe la somma di tutte queste parti che è un concetto, svanirebbe in una parola la vita svanirebbe l'edificio perdendo i suoi funzionamenti non sarebbe più acquisibile dal senso logica, quindi diverrebbe oltre che invisibile, inconoscibile.

L'architettura diventando "funzionante" ha raccolto da questa proposizione l'imprescindibilità dal tempo, ma ha perso la propria eternità concettuale per collocarsi finalmente sul piano esistenziale del transitorio, dove risiede anche l'individuo umano e quindi iniziare un dialogo reale tra singolo e architettura. Il modello

Ogni volta che nasce una nuova corrente architettonica la critica si "logora" per scavare nel passato e individuarne le radici compositive. Nel caso dell'architettura funzionante questa ricerca non porterebbe a niente perché il modello di riferimento non è collocato nel passato ma in quella struttura attualissima che è l'ipertesto.

Nelle pagine dei siti internet è possibile accedere tramite delle icone o parole sottolineate - i cosiddetti link - ad altre web zone che a loro volta rimandano ad altre interfacce, così facendo potremmo "saltare" da un sito a l'altro all'infinito. Questo tipo di struttura trasforma ogni schermata in un significato esponenziale in potenza, la cui forma non è dimensionale e spaziale come comunemente siamo abituati ad astrarre ma semplicemente il complementare di quell'"uno" che è la rete. La rete pur essendo un immenso contenitore di icone non può essere assimilata ad uno spazio tridimensionale perché vorrebbe dire simbolizzarla, e perciò privarla di alcuni significati fondamentali. Non possiamo pensare all'infinito immaginandoci un lungo corridoio. L'essenza delle rete è in concetti come vuoto, saltare, movimento, contemporaneamente, cioè significati che muovono i simboli ma non lo sono.L'identico sapore concettuale della rete appartiene a l'architettura funzionante, infatti la grande quantità di periferiche infiltrate negli edifici moderni sono il mezzo che ci permette di oltrepassare la fisicità del luogo e saltare altrove. Se questo è vero concettualmente riferendosi ai programmi televisivi, alle interfacce dei monitor e cosi via, è ancora più vero fisicamente, basti pensare alle infinite diramazioni di cavi, che simili a radici alloggiano nelle viscere del pianeta per connettere tra lori gli alberi artificiali chiamati palazzi.

Ciascun volume architettonico è essenzialmente un interfaccia connessa a tutte le altre che a differenza di quelle della rete ha un peso, più esattamente una massa, perché ognuno è il singolo atomo che unitosi a tutti gli altri forma quell'"uno", ma mutante soggetto che è l'architettura funzionante. |

| autore: Andrea Carloni |

| pubblicato il : 28-5-2002 |

Per isolare e comprendere la forza delle tecnologie moderne consideriamo il Partenone e proviamo a immaginare cosa accadrebbe se bloccassimo il tempo, ebbene l'edificio rimarrebbe immutato sia nella sua forma che nella definizione dei suoi concetti più profondi.

Per isolare e comprendere la forza delle tecnologie moderne consideriamo il Partenone e proviamo a immaginare cosa accadrebbe se bloccassimo il tempo, ebbene l'edificio rimarrebbe immutato sia nella sua forma che nella definizione dei suoi concetti più profondi. |

| ARTICOLI CORRELATI |

Bruno Zevi e l'A.P.A.O.

[4-2-2003]

Bruno Zevi e l'A.P.A.O.

[4-2-2003]

L'A.P.A.O., Associazione per l'Architettura Organica, fondata nel 1945 a Roma da Bruno Zevi ed altri, dette nuovo impulso allo sviluppo dell'architettura moderna italiana. |

Architettura Organica Contemporanea

[27-4-2002]

Architettura Organica Contemporanea

[27-4-2002]

La vera architettura organica è sempre in divenire rispetto all’uomo, al luogo e al tempo; oggi, in una civiltà in pieno rinnovamento, è necessaria una “architettura organica contemporanea” adeguata alle nuove condizioni dell’uomo e della natura. |

Bowali Visitor Centre, Kakadu National Park, Australia, Arch. Glenn Murcutt

[30-5-2001]

Bowali Visitor Centre, Kakadu National Park, Australia, Arch. Glenn Murcutt

[30-5-2001]

Centro Culturale realizzato nel Kakadu National Park dell'Australia Settentrionale (Sito Sacro Aborigeno) come ampliamento di costruzioni esistenti. |

|